< 返回

< 返回

莆田特有的贴“白头联”习俗,即在红纸春联顶头贴一小段白纸,也与抗倭有关。莆田正月初二为“探亡日”,每家都贴上纪念亡者的绿联,但在初四“做大岁”,又要按惯例贴上大红春联,在哀思亲人与吉庆佳节的矛盾中,人们选择了一个折中的办法,那就是在刚贴过的绿联上面,覆盖大红的春联,将绿联露出一截,约10厘米,用来表示心有余哀。从此以后,莆田地区在春节时,便流行贴绿额春联的风俗。每年春节前夕,各家商店里就会卖这种绿头联,直至“文革”后期,为了增产节约,把浅绿的联头变成白联头,10厘米长的浅绿色也变成4厘米长白色,这样印刷厂就省工减料了。

在莆仙地区诸多为过年而准备的食物中,最有地方特色、也仅在当地才有的一样东西便属“红团”,这是沿海人们传统喜庆节日、过年时不可或缺的小吃。红团是蒸食,由皮和馅两部分构成。馅料按照个人的喜好分为甜和咸两种。甜的一般是糯米馅、绿豆馅。模具是雕刻着各种花纹的木质粿印,中间一般印有福、禄、寿、喜及双孩儿、庆丰收等字样或图样。鸡蕉叶提前刷上花生油,以防蒸熟后面皮粘连。印好的红团用洗净的剪成圆形的鸡蕉叶,整整齐齐地排在蒸笼中。从腊月二十四开始,人们通过各种祭祀表达着对神明的敬意,案头总少不了红团的身影。农耕文明的世代传承,食物早已成为人们沟通神灵的主要媒介。用土地馈赠之物来答谢天地与祖先,是莆田人民的表达自己美好愿望的主要方式。甜美的红团香味弥漫在乡村山野的各个角落,像一根根无形的线,牵着莆田人朴素的心情,回家。

在距离漳州市区不远的田中央村,遍地芳香。自明清以来,这里的民众主要以种植水仙花为主,这里的土地培育出的水仙花香味格外浓郁。花农常会将这样一句话挂在嘴边,那就是“三分刻,七分养”。养护不得当,水仙将不能如约绽放。雕刻后的花球需置于水中浸泡二十小时,洗去粘液,最后盖上棉花开始培养。亭亭玉立于清波之上的水仙别名金盏银台。其花语有两说:一是“纯洁”。二是“吉祥”。位于村口的岱仙岩是漳州市区香火最旺的宫庙之一,人们在这里供香火,祈福祉、求平安。供奉水仙花神也是村民世代相承的传统,为的就是来年水仙花再创丰收。

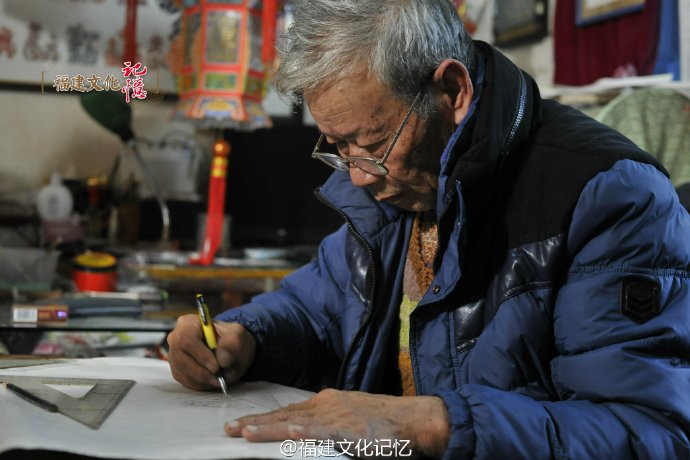

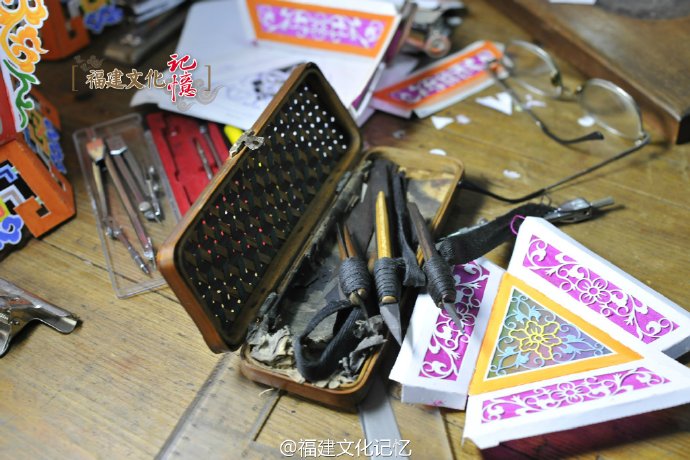

在泉州,元宵赏灯是过年的传统保留项目,泉州自古就有“月牵古塔千年影,虹挂长街十里灯”的传统。因此,过年前一个月,是花灯艺人最忙碌的时候。许谦慎师从刻纸大师李尧宝,最拿手的就是做无骨刻纸料丝灯。这是泉州花灯一绝,妙在不用骨架,造型精巧、流光溢彩、恍若天成。刻纸,是花灯制作中最难的部分。好刀工是作品成功与否的关键,因为刻纸采取的是镂空的办法,讲究线条,必须线线相连又要线线不断,重点在于手腕用力,持刀要正,行刀要直,全凭经验累积成手感。料丝,以前是玻璃丝,光泽度好,但是易碎易断, 还容易扎手。后来用塑料光纤代替。上了料丝的花灯,会折射出交错的光束,观众看到的光源不是圆形的,而是长形的,加上刻纸的镂空效果,整盏花灯八面通透、流光溢彩,华丽高贵有带点神秘感。

在畲乡,逢年过节,酒是必不可少的。热情的畲民们说,如果家中没有酒让客人醉,就不算请过客。所以畲家一年四季都会酿酒待客。酿酒大概分为泡、蒸、晾、发酵几个步骤,看似简单,但是其中也有不少讲究,差一点,这酒就有可能成不了。畲家酿酒的材料是糯米,今年新收的最好。糯米在蒸熟之前需要浸泡两个小时,药材对药酒的重要性不言而喻,采回来的药材需要经过清洗、剁碎、熬煮、过滤,药汤放凉备用。泡好的糯米沥干,用木甑在大火里蒸上一个小时,待糯米晶莹软黏后,就可以起锅了。蒸熟的糯米还不能直接用来酿酒,过高的温度会把酒曲里的微生物烫坏,需要摊开散热。冷却时间无需太长,不烫手就差不多了。接下来是按一斗米三两粬的比例拌入酒曲。酒曲,是酿酒的引物和原动力,曲的好坏和多少,直接影响酒的质量和产量。糯米和酒曲加入适量清水后,仔细封存,放置于阴凉干燥的酒库内。接下来,就静静等待微生物的作用,发酵出香醇的酒娘。

今天是农历二月初二,春回大地,万物复苏。人们认为这天理发会鸿运当头,便有了"二月二剃龙头"说法。为取吉利,还将美食以"龙"命名:吃猪头肉称"挑龙头"、吃面条是"扶龙须"、吃水饺叫吃"龙耳"、吃米饭是吃"龙子"。在福州二月二这天不吃糖粥,改吃咸粥。咸粥是以糯米、芹菜、葱、蒜、虾米、海蛎、肉丝等为原料,煮成的咸味稀饭。二月二煮咸稀饭,主要是因为古时的福州,物质不丰富,老百姓的生活水平很低,平时难得鸡鸭鱼肉,只能在过春节前,才有必要又有可能采购一番,为大年三十和正月备足“粮草”。储存了将近一个月的食品,能吃的已经吃完了,吃不完的也到了即将腐烂变质的时候了,节俭的家庭主妇就在二月二这天,把正月尚未吃完的食品都混在一起,加一些糯米,煮成稀饭,全家人围在一起把它吃完,以免浪费。二月二之后,又开始了平常百姓粗茶淡饭的日子。久而久之,二月二煮咸稀饭的习俗就形成了。 那么小编问问大伙:二月二这天你家乡有啥文化项目呢?欢迎跟我们交流,说不定下个二月二福建文化记忆摄制组就到您家乡采拍了哦。