< 返回

< 返回

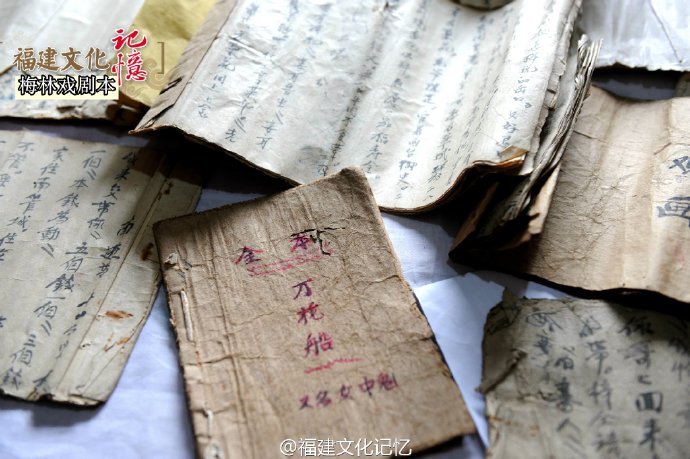

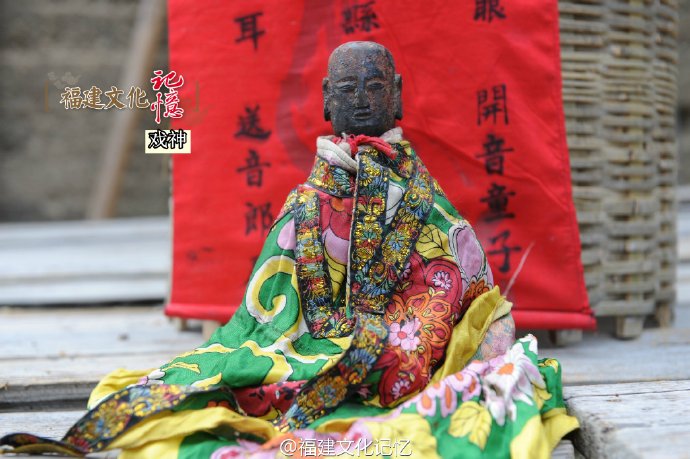

每年秋收后,农民子弟们挑着戏箱,唱着不知流传了多少年的民谣,行走在泰宁的丹山碧水之间。他们演的戏以前叫土戏,现在叫梅林戏。梅林戏以梅林村命名,梅林戏在生长,形成南北两路不同风格。这件蟒袍(图八)衣领有“民国二十八年 艾众生置”的字样,属于北路风格。南路供奉的戏神是“四川风火院田葛窦三师”,北路供奉的戏神是“风火院内铁板桥头二十四位老郎师傅”。从乡野走来的梅林戏,它的表演带着浓重而古朴的乡野气息,以观众喜好为演出成败的标准,表演随意率性、古朴粗犷,也有一些行当规范。以前讲九个行当、七个行,当主要是生、旦,生主要有老生、正生、小生、娃娃生。旦叫托梁旦,等于团里最主要的栋梁,后来有正旦,还有花旦,还有闺门旦。到了后面有净这一行,我们叫大花脸,还有二花脸,像张飞,以唱为主,还有小花脸,是三花,像公子生。