< 返回

< 返回

南宋绍兴二十三年(1153)七月至二十七年(1157年)十月,朱熹官同安县主簿,簿书、赋税事务之外,还“职兼学事”。在同安兴学数年,使同安的士风逐渐实现了从此前重词章到重义理的根本转变。同安的学子许升、王力行、许子春、陈齐仲、戴迈、林峦等成为朱熹生平最早的一批入门弟子。他们与在此前后陆续从学于朱熹的漳泉一带的闽南弟子一道,成为朱子理学在闽南得以广泛传播的中坚力量。

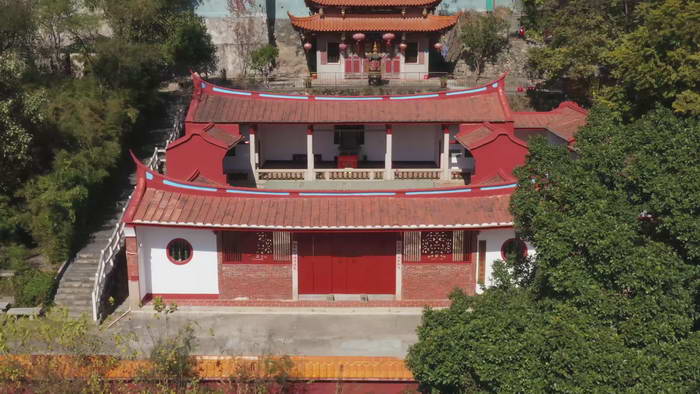

为纪念朱熹在同安的教化之功,嘉定五年(1212)知县毛当时在县学之东辟文公祠以祀朱熹。元至正十年(1351)孔公俊将其扩建为书院,次年竣工。

孔公俊字师道,元代人,孔子五十三世孙。元至正十年(1351)任同安县尹,将文公祠扩建为文公书院。书院地处大轮山梵天寺后,前有先圣殿,祀孔子;后有朱子祠,有学田以赡士。邑儒林泉生有记文曰:“昔朱文公簿同,既去而人思慕之,乃于学宫之东辟地建屋。前奉先圣,后祠文公。制如邑学,赐额文公书院。其时前元至正岁庚寅。其人邑令孔公俊,其额闽海宪使许公覃怀为之请也。”请额于朝者,为闽宪许覃怀。据乾隆《泉州府志》卷十五《学校志》,元朝赐名为“大同书院”。

数年之后,此书院不幸毁于兵火。明成化十一年(1475),曾另择地重建,次年建成。在书院退轩内墙刻朱熹半身像。书院后又遭倾圮。嘉靖间,同安著名学者林希元曾对有关当局多次呼吁要重建文公书院。为了寻找一块适合建造书院的风水宝地,他曾多次陪同有关官员上大轮山实地考察,最后选择了此山重建书院。

文公书院于1988年列入县级文物保护单位,现存建筑于近年重修。朱熹半身像则为明成化间遗物。

(方彦寿)