< 返回

< 返回

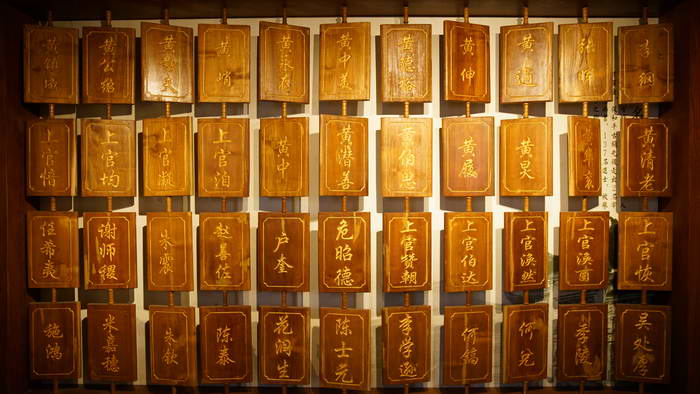

黄峭,一名峭山,字仁静,号青岗,唐末五代邵武人。在邵武《竹粟黄氏宗谱•峭公行录》中,讲述了黄峭山不少富于传奇色彩的故事。其中,流传最广的是"遣子播迁"的故事。

黄峭有三位夫人,每位都生了7个儿子,共有21子。南唐保大八年(950年),在他八十大寿的庆诞上,黄峭作出了一个思虑已久的重大决定,即三房夫人,除每房留下长子一人以奉养双亲外,其余18子,每人各骑骏马一匹,领家谱一部,碎银一袋,信马所至,择地而居。并即席口占《遣子诗》一首,命诸子背熟牢记。后各子孙支派均将此诗收入家谱中,成为世代相传,后裔认祖、祭祖的依据:

信马登程往异方,任寻胜地振纲常。

我思外境如吾境,尔在他乡即故乡。

早晚莫忘亲嘱咐,春秋须荐祖蒸尝。

漫云富贵由天定,三七男儿当自强。

最具历史真实性的当数"归隐山林,创办书院"的故事。黄峭山归隐山林之后,在家乡和平坎头创建了和平书院。这是一所由私家创建的,以教育和训诫子弟为办学目的的书院,在福建早期的书院教育发展史中,据有重要影响。

其一、这是一所以训诫子弟为办学目的,由私家创建的具有典型家塾特征的书院。黄峭的21个儿子,最早都是此书院的生员。

其二,唐代福建书院如何对诸生进行教育?向来文献缺征,而黄峭这首《训子诗》,却透露出此中的一二消息。

一是"任寻胜地振纲常",以重振儒家的纲常为第一使命。在唐末五季天下大乱,分崩离析之时重提儒学的纲常,对促进华夏的大一统无疑有其重要意义。

二是强调春秋二祭,体现了尊亲敬祖的孝道。

三是不屈从天命,自强自立的奋发精神。在这首诗中,可以处处感受到一种强烈的儒学人文色彩。

此外,唐代创建的书院,在福建甚至在全国来说,能留下遗址的已经极其罕见,而和平书院却是迄今为止,还有书院古宅保存下来,虽经历代重修,现存建筑物为清乾隆间重建,然亦弥足珍贵。

现存古建筑为清乾隆三十四年(1769),官府应当地士人黄浩然等所请而重建。占地面积约700平方米,建筑面积约500平方米。坐东朝西,为四合院式天井院建筑。斗砖封火马头墙,单进厅,穿斗式构架。天井两侧及门楼后建廊楼,堂房地面高出天井和廊楼地面约1•6米,天井正中筑十三级石阶达堂房大厅。堂房面开五间,中为厅堂,两侧作学舍。堂房后封火墙外为厨房等附属建筑。正门额砖仅刻阳文"和平书院"四个楷书大字,而无其它砖雕装饰,朴实无华。门前空坪以小卵石铺筑几何图案。空坪北侧居中为一砖石构单体门墙,两侧各为一劵拱小门,三门之构形似一"品"字,门顶翘角略似一官帽之状。当地传为"读书为做官,做官要做有品级的官",反映了科举制度对书院教育的影响。