< 返回

< 返回

考亭书院是朱熹晚年创建的最后一所书院。 绍熙三年(1192年),朱熹承父遗愿,从五夫里迁居考亭,在此广招门徒,聚众讲学。初名竹林精舍,绍熙五年(1194年)十二月,因生员日多,便将精舍加以扩建,更名为沧洲精舍。

精舍建筑分为朱熹宅与沧洲精舍两个部分。其宅名"清邃阁",得名于其父朱松"考亭溪山清邃,可以卜居"之遗言。精舍前堂为诸生课业之所,后室为诸生饮食起居之处。由于受到资金短缺的困扰,这时的精舍建筑比较简陋,仅够课业和日常生活使用而已。

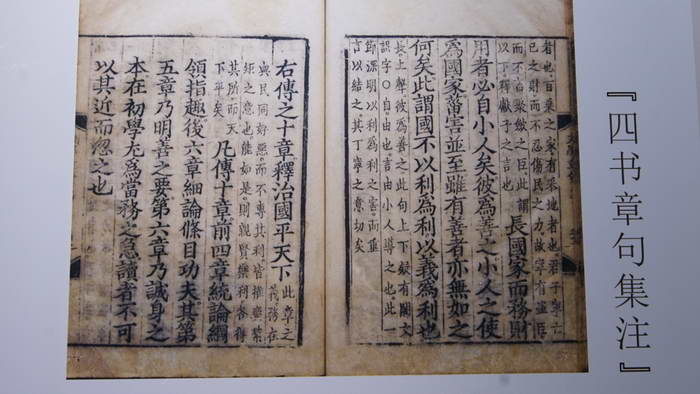

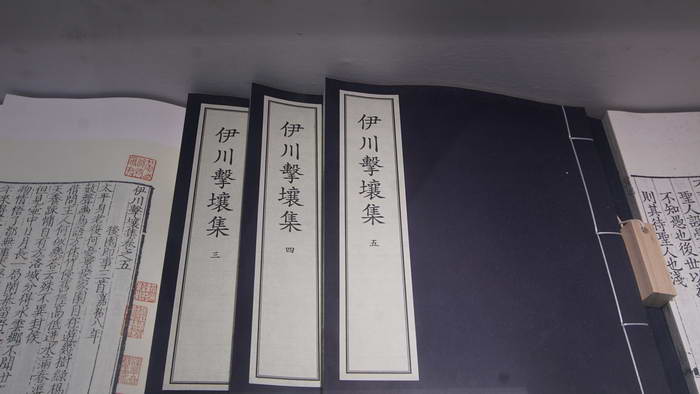

从绍熙三年(1192)称居考亭,到朱熹逝世,其大部分时间都在考亭讲学和著述。朱熹的《孟子要略》《韩文考异》《楚辞集注》《楚辞辨证》等一系列重要著作都在这里撰就。当时,来自南方各省的一大批门人弟子聚集在此。他们都是当时学术界、文化界的精英,在导师朱熹的率领下,积极开展各种学术文化活动。他们研经读史,探讨社会人生,寻求济世良方,穷究理学奥秘,积极开展各种学术文化活动,使当时的考亭书院成为继承和发展孔孟原始儒学,开创朱子新儒学的大舞台。中国理学史上著名的"考亭学派"由此形成,并走向成熟。以朱熹为代表的考亭学派"及其创立的理学思想体系,致广大,尽精微,综罗百代,并从此影响中国封建社会数百年,在中国哲学史、思想史、教育史上树立起一座巍峨的丰碑。因此,朱熹所创建的书院,其意义影响已不仅限于闽北、福建,而是在全国都产生了重大影响,成为当时全国的学术研究和教育中心。

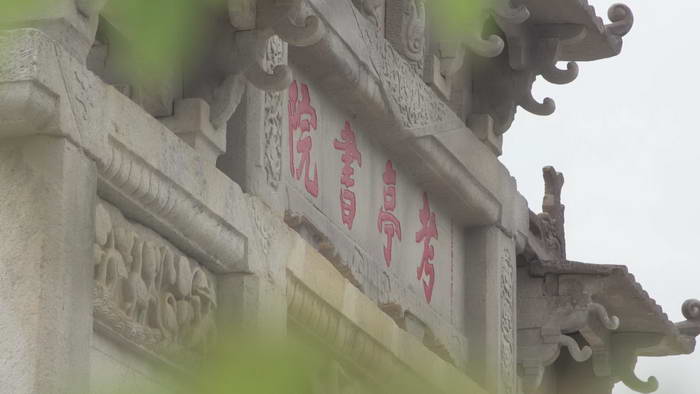

从南宋宝庆元年(1225)秋,刘克庄任建阳知县,始建文公祠,到清嘉庆间,书院先后历经二十几次规模不等的重修。宋理宗淳祐四年(1244年),赐建阳"考亭书院"御书匾额。康熙四十四年(1705年),颁赐"大儒世泽"匾额和"诚意正心,阐邹鲁之实学;主敬穷理,绍濂洛之心传"对联给建阳考亭书院。

现存的考亭书院,结构宏大,主体建筑有沧洲精舍、集成殿、朱熹纪念馆等,为近年所重建。